ベースでドレミを弾いてみよう

ベースでドレミを弾く方法

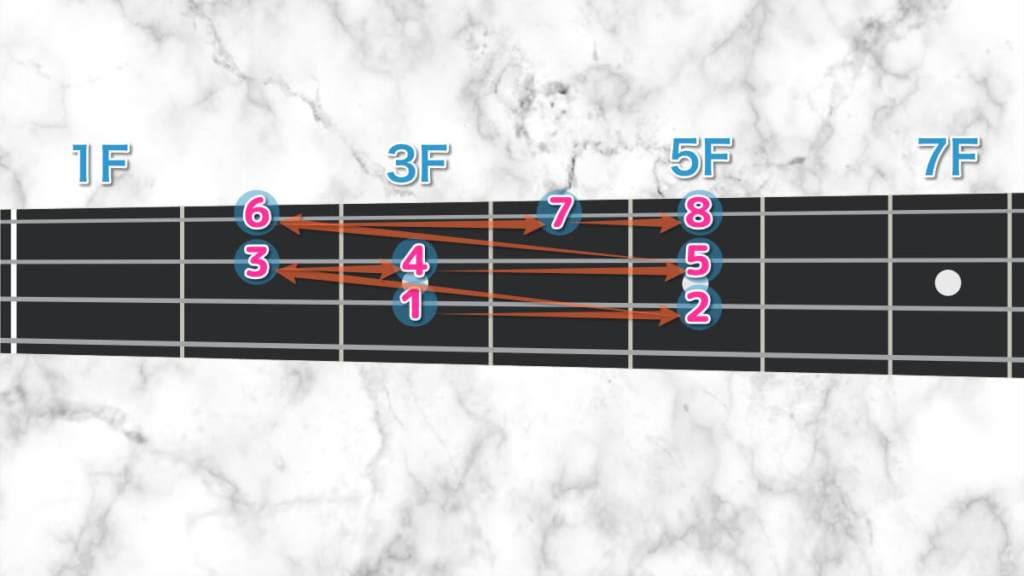

まずはエレキベースの一番基本的なフォームから!

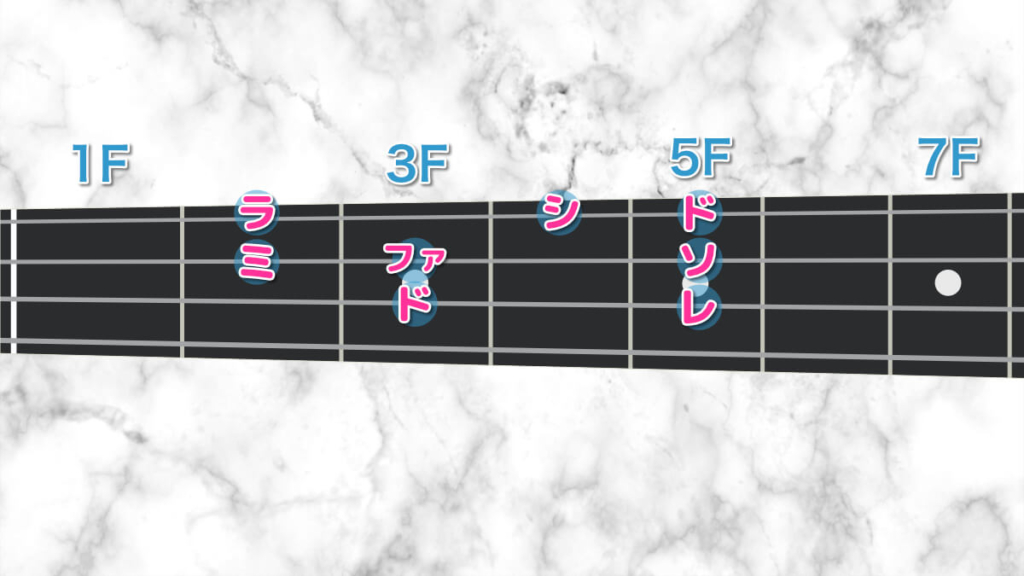

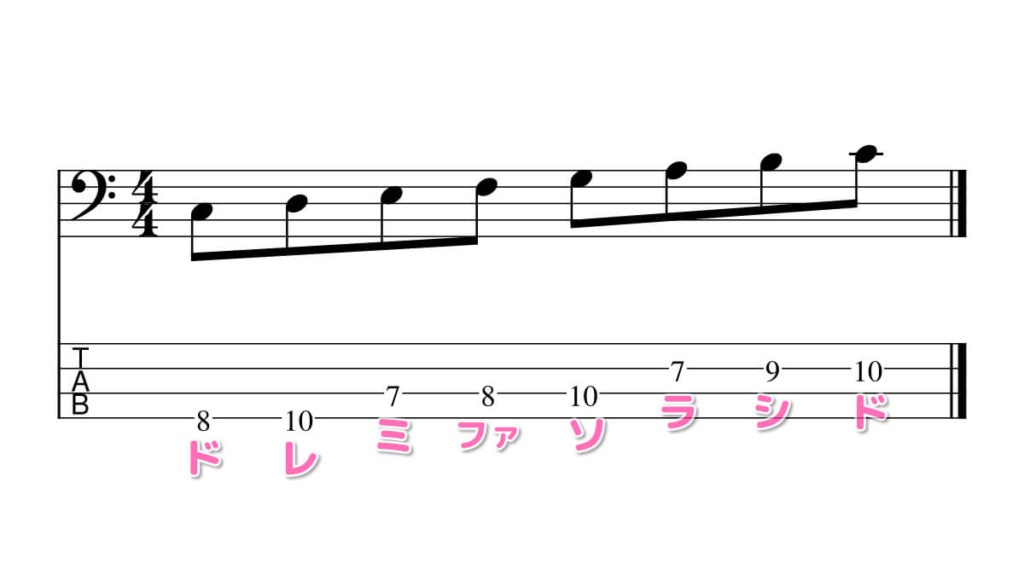

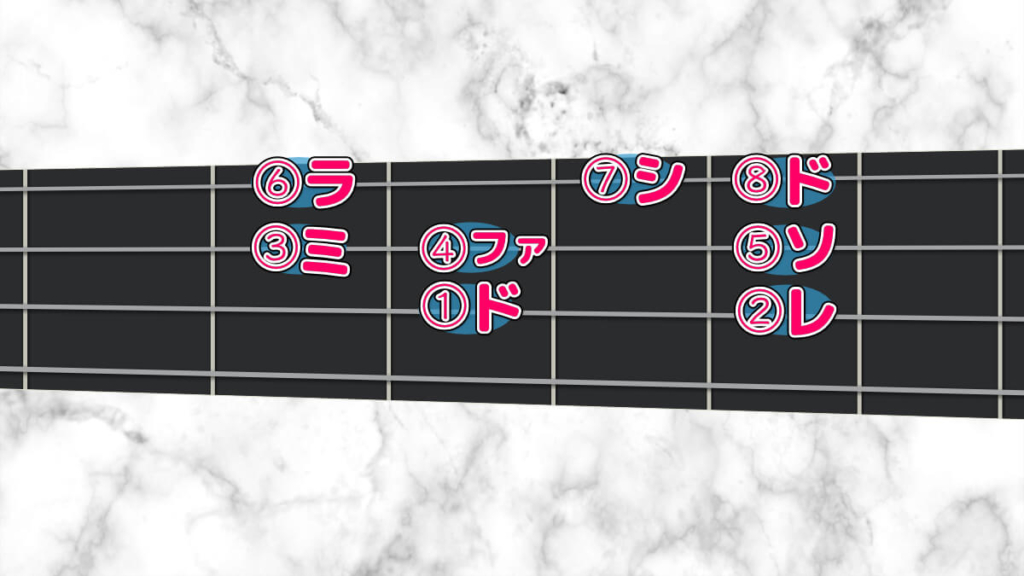

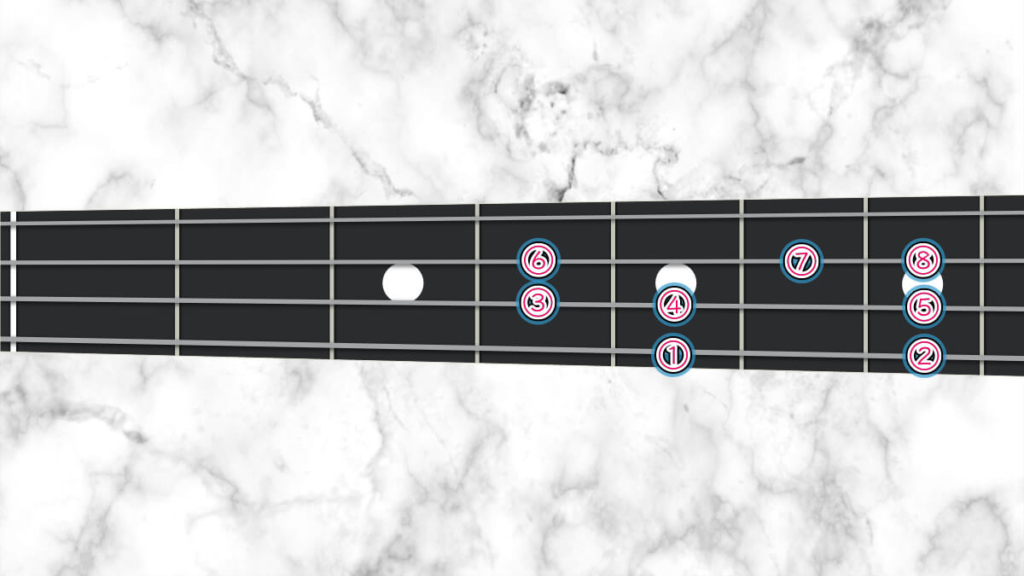

こちらが低音域でドレミを弾くときの位置になります。

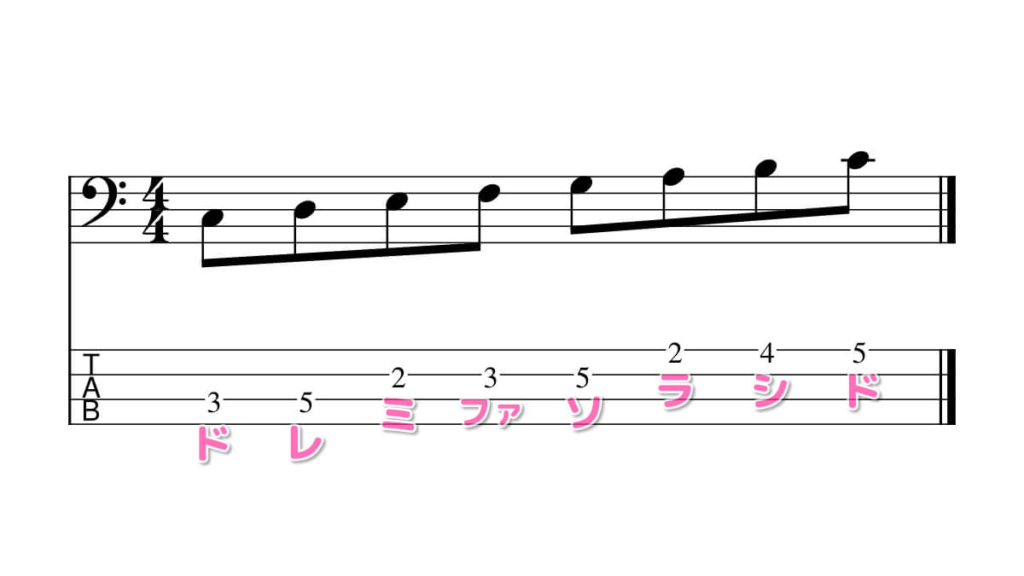

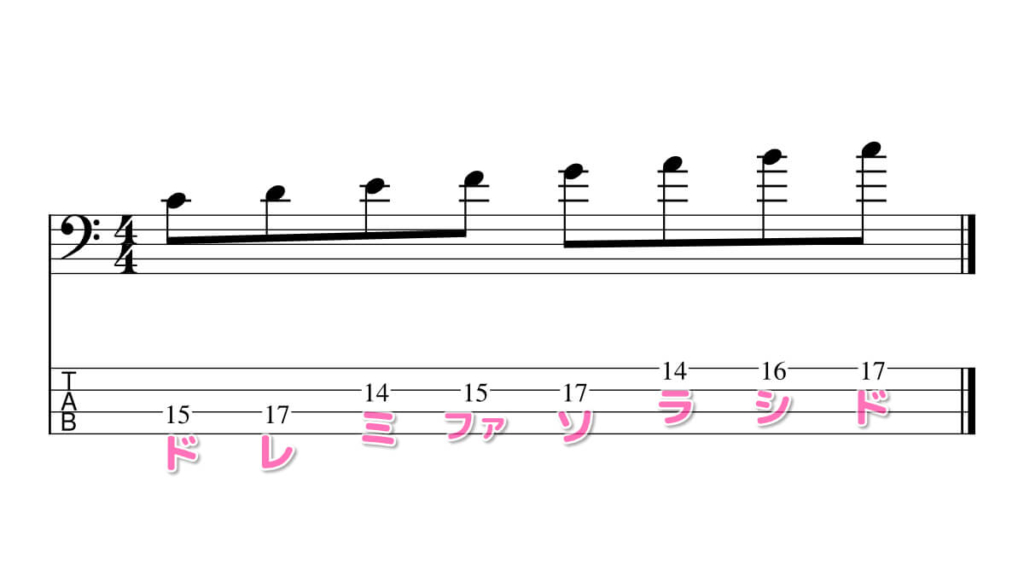

TAB譜が読める方は、上の譜面を参考にしてみてください!

音を鳴らす順番で表記すると、このような形になります。

| ド | 3弦3フレット | 中指 |

| レ | 3弦5フレット | 小指 |

| ミ | 2弦2フレット | 人差し指 |

| ファ | 2弦3フレット | 中指 |

| ソ | 2弦5フレット | 小指 |

| ラ | 1弦2フレット | 人差し指 |

| シ | 1弦4フレット | 薬指 |

| ド | 1弦5フレット | 小指 |

まずはフレットの番号で「35 235 245〜♪」とドレミの音程で唄って覚えましょう!

【1フレット1フィンガーを徹底しよう!】

- 2フレットは人差し指

- 3フレットは中指

- 4フレットは薬指

- 5フレットは小指

最初は指1本で演奏してしまいがちですが、早い段階から4本の指を使う練習を始めてみましょう!

無駄な手の移動がなくなって、効率的に綺麗な演奏ができるようになります!

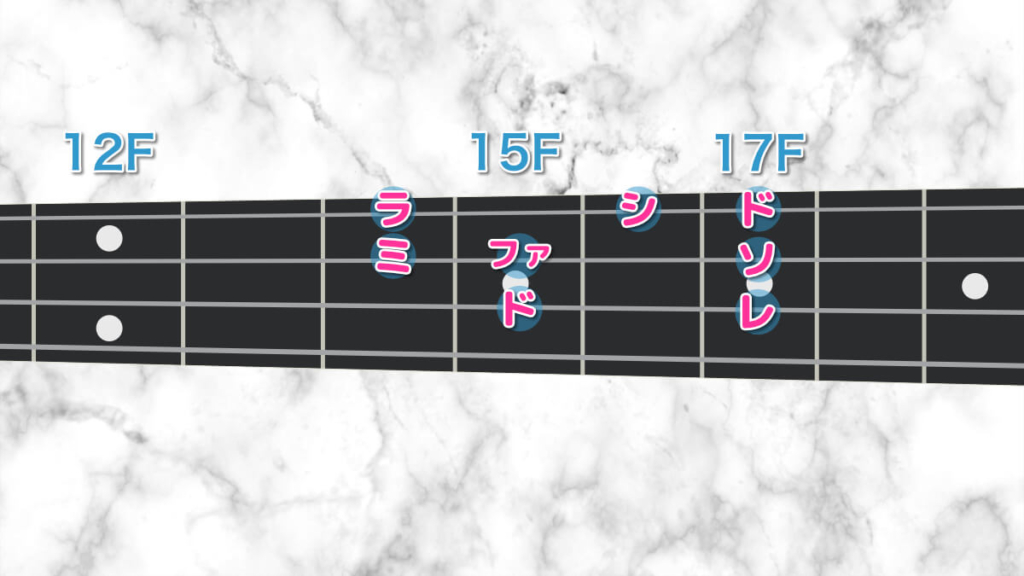

ベースで高いドレミを弾く方法

1オクターブ上の高いドレミを弾く場合はこちら。

同じ形のまま+12フレット高い位置で演奏すると、高いドレミを弾くことができます!

TAB譜とサンプル音源はこちら!

異弦同音について

ベースの指板上には、同じ音がいろんな場所に配置されています。

異なる弦にも同じ音。

これを異弦同音(いげんどうおん)と呼びます。

つまり、ドレミを演奏できる場所は1箇所ではないんです!

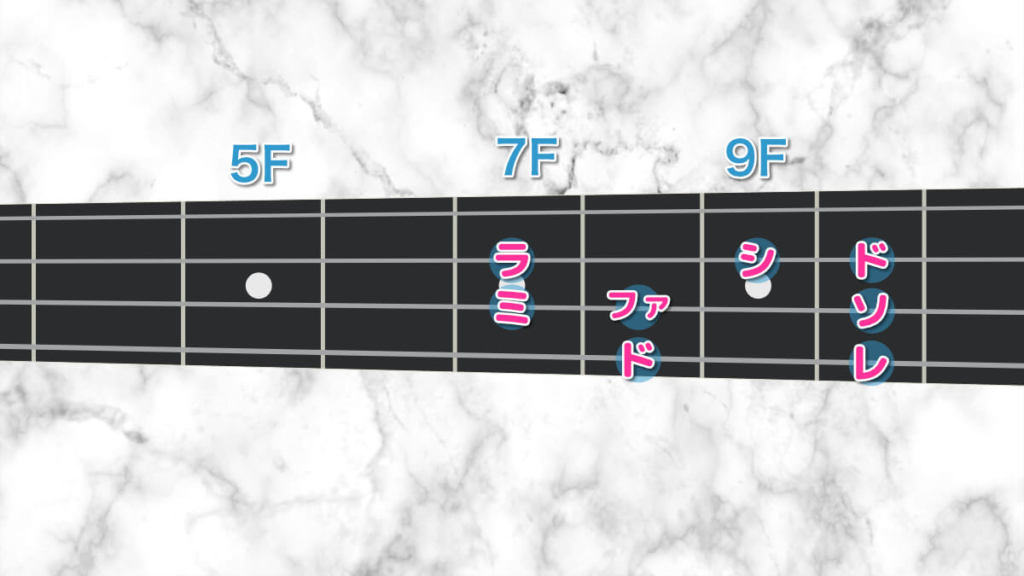

同じ形のまま4弦8フレットからスタートしても、ドレミを演奏することができます。

覚えておくと便利かも!

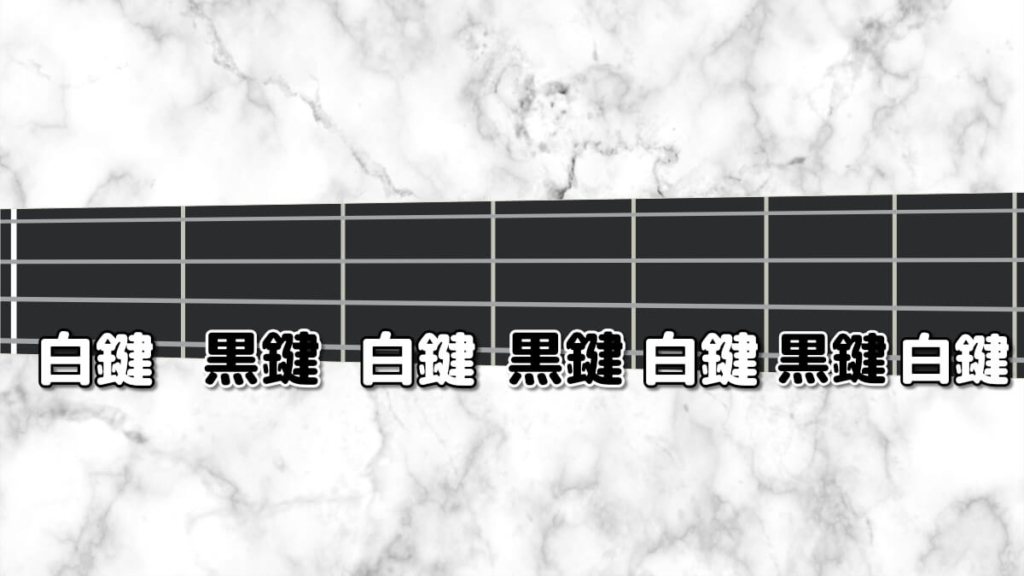

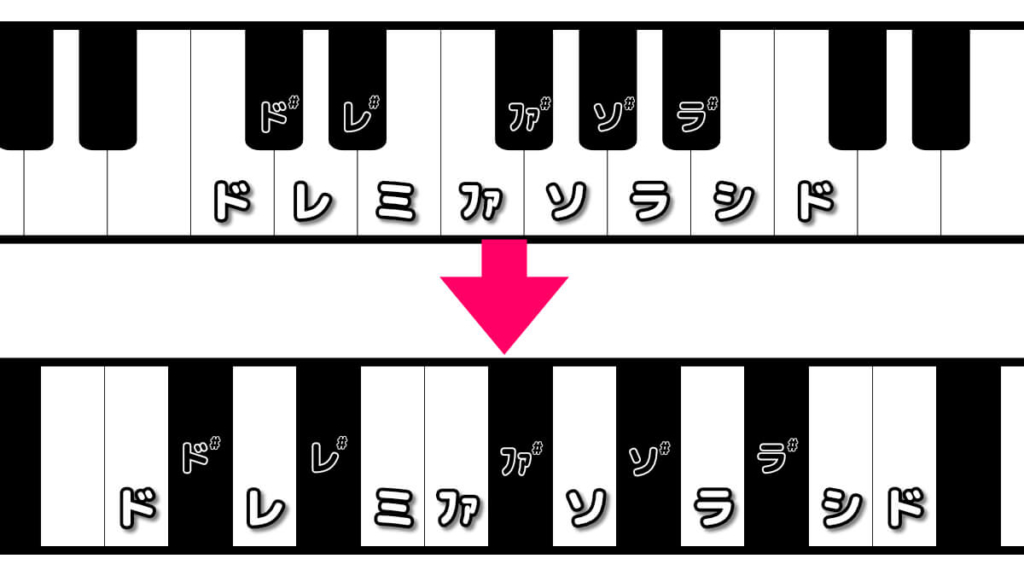

ベースの指板の構造について

ベースの指板には、ピアノの白鍵と黒鍵が交互に並んで配列されています。

ピアノロールに変換してみると分かりやすいと思います。

この配列が、そのままベースの指板に組み込まれています。

自分の弾きたい音を探し出すときの参考にしてみてください!

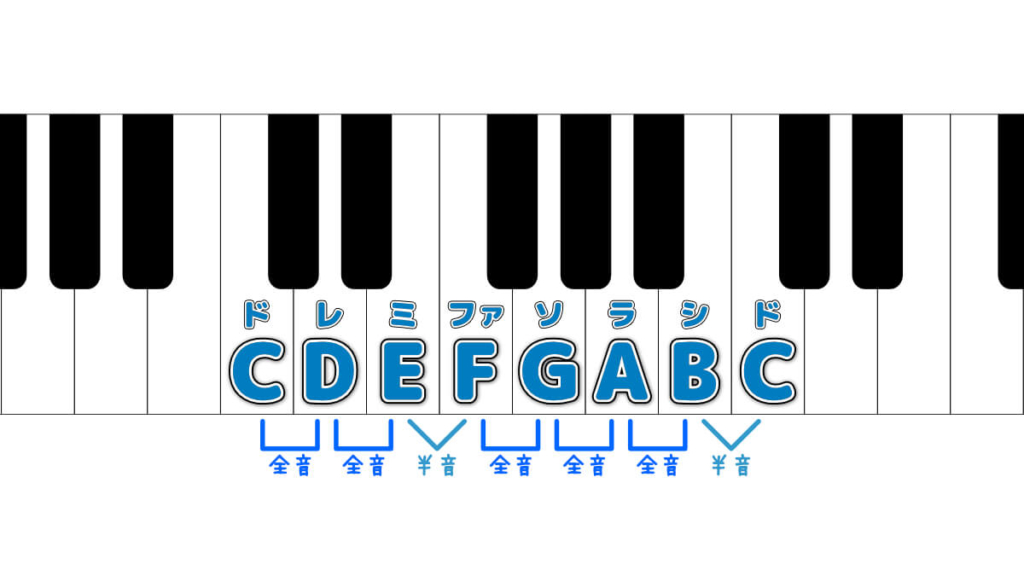

メジャースケールの配列と形について

ドレミファソラシドに使われている「全全半全全全半」の音の配列のことを『メジャースケール』と呼びます。

黒鍵がないところが半音ですね。

とっても大切な知識なので、覚えておきましょう!

ドレミファソラシドは、ド(C)から始まっているメジャースケールの配列なので「Cメジャースケール」と呼ばれます。

まったく同じ形のまま、スタートの音を変えてみました。

ラ(A)から始まるメジャースケールなので、こちらは「Aメジャースケール」というスケールになります。

始まる音によってスケールの名前が変わるんですね。

そういうことです!

“始まる音の名前”+”音の配列の名前”=”スケール名”

という法則を覚えておきましょう!

ベースの指板上では、同じ形のまま移動するだけで全12種類のメジャースケールを演奏することができるようになっています。

ドレミをアルファベットで覚えよう

実は、ベーシストの世界では「ドレミファソラシド」という言葉はあまり使いません。

音名は「CDEFGAB」で呼称します。

演奏に慣れてきたら「ドレミをアルファベットで覚えよう」の記事を参考に、合わせて覚えてみてください!